27.76米

普通住宅楼10层的高度

成年人快步爬上10层楼

大约需要 7 分钟

但对一眼泉来说

爬升10层楼高度的水位线

需要30年

.png)

.png)

27.76米

普通住宅楼10层的高度

成年人快步爬上10层楼

大约需要 7 分钟

但对一眼泉来说

爬升10层楼高度的水位线

需要30年

1994年4月30日

有着 “晋阳第一泉” 美誉的

晋祠难老泉

彻底断流

“北方小江南”的往昔

只能在老人的记忆里寻得踪迹

30年后

汩汩清泉再度从泉眼奔涌而出

像久别的故人轻轻叩门

封存的记忆突然鲜活

可TA为何走了30年

这漫长的沉寂里

背后是怎样的觉醒与行动呢?

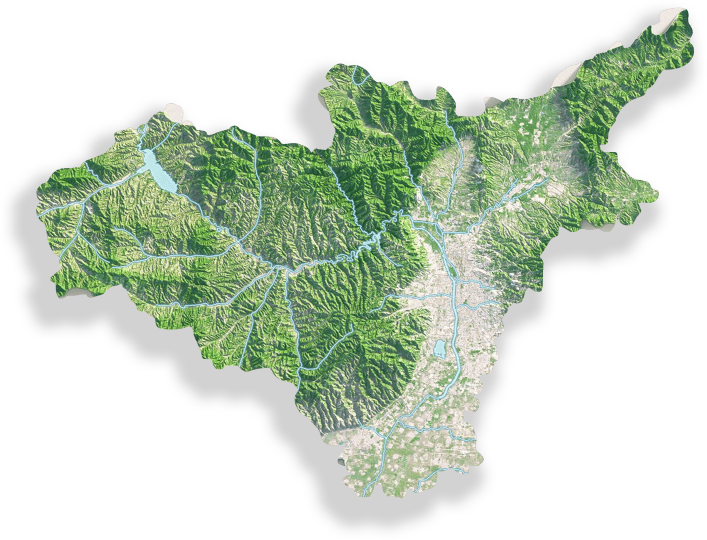

山西是全国水资源严重短缺的省份之一

以占全国0.4%的水资源量

养育了占全国2.5%的人口

TAIYUAN

身处其中的太原

水资源“先天不足”更甚

人均水资源量仅为全国的 1/16

占全省

1/3

占全国

1/16

受地下水严重超采

周边煤炭过度开采等因素影响

晋祠泉水量逐年衰减

20世纪70年代起

岩溶地下水水位持续下降

尽管采取了治理保护措施

仍未能遏制泉水断流的趋势

气候因素叠加,区域降雨量减少,进一步加剧了水资源短缺的困境,也让地下水的补给来源愈发紧张。

20 世纪 60 年代起,太原工农业经济迅猛发展,对岩溶地下水的需求急剧增加。过度开采让地下水补给 “跟不上” 消耗,晋祠泉的流量也随之逐年衰减。

20 世纪 80 年代,太原西山煤田进入大规模开发阶段,高峰时期煤矿数量多达 275 个。大量采矿活动导致排水激增,每年采矿排水量超 3300 万立方米,相当于 2 个西湖的水量被白白抽走,地下水位持续被 “拉低”。

难老泉终究干涸了

大自然收回了它的馈赠

文化景观湮灭、生态退化

可持续发展面临严峻挑战

头戴资源“紧箍咒”

谋求发展面临艰难取舍

为了再次唤醒晋祠泉

一场拾级而上的长跑

就此拉开序幕

如果我们观察晋祠泉近40年的水位变化

会看到一条清晰的“V” 形折线

1990年代起,水位以肉眼可见的速度快速下降

2008年,这条曲线迎来关键拐点

难老泉水位降至泉口以下27.76米

水位开始止降返升

一步一步朝着泉口 “攀爬”

水资源的利用率有多高

城市发展的空间就有多大

如何让珍贵的水资源得到合理高效利用

如何在生态环境与城市发展之间找到平衡

地下水生态系统

就像一座构造复杂的“地下城堡”

每一步修复都需要精准施策

而支撑这眼泉不断向上“爬升”的

正是一套量身定制的“治水密码”

没有参照系统,没有套路可循

2023年5月14日,

一个值得被铭记的日子

晋祠泉水位监测数据显示

水位达到泉口以上0.016米

0.016米

大约是两部手机叠在一起的厚度

这是 30 年来

晋祠泉水位首次高于泉口

经历了30年漫长的地下征程

莽莽撞撞穿越27.76米的阻隔

经历复流路上的探索、迷茫、坚持

带着千年的温润

终于与我们重逢了

从春秋时期的智伯渠开始

晋水

就发挥着惠民生、促发展的重要作用

晋祠灌区

是拥有2000多年历史的古老泉水自流灌区

新中国成立后,晋祠灌区兴修水利

灌溉面积扩大到2800公顷

是解放前的9倍

正是因为晋水的滋润

晋祠才赢得了“北方小江南”的美誉

晋祠泉的复流,不止是一眼泉的 “回归”,它是黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区建设的标志性工程,也是华北地区生态改善的生动注脚。这背后,是太原市生态环境的蝶变,是山西省岩溶大泉保护和地下水超采治理的重要突破,更象征着华北地区生态的持续改善。

水位线是诚实的生态记录者

看得见的

是断流30年的枯泉复涌

看不见的

是城市水安全保障能力的提升

这是一代接着一代干

咬定目标不放松

敢闯敢干加实干的30年

这是保持定力和信心

坚持自然复流

科学施策创新发力的30年

山西将持续推进“晋泉十条”复流措施

力争2025年实现晋祠泉稳定复流(恢复晋祠泉的健康生命)

同时还将坚持 “一泉一策”

为全省19处岩溶大泉

量身定制生态修复实施方案

这是一眼泉“重生”的故事

这又不止是一眼泉的故事

从“作取舍”(“顾眼前”)到“可持续”

我们读懂了

“绿水青山就是金山银山”

在你的家乡一定也有像晋祠泉这样

失而复得的自然馈赠

让我们把故事接力讲下去